Como escribí en mi artículo anterior,

la obra de Nicolás Gómez Dávila (1913-1994) está en mora de recibir el

reconocimiento que merece en Colombia, a pesar del interés in crescendo que ahora suscita, de los estudiosos de su pensamiento

en el país, de las magníficas ediciones de sus obras que ha hecho Villegas

Editores (que lo son en todos los casos), de que en países con tradiciones

filosóficas tan importantes como Alemania e Italia su trabajo se lea con tanta

fascinación como para reivindicarlo no sólo como un escritor de enorme valía

sino como un auténtico filósofo. Algunos más, tanto aquí como en Europa,

afirman que es el más grande aforista y escoliasta del siglo veinte y uno de

los más importantes de todos los tiempos. Que su pensamiento, en fin, seguirá

estudiándose y divulgándose no sólo en las próximas décadas sino en los siglos

venideros. Pero, más allá de todo esto, creo que lo fascinante de Gómez Dávila

es que desde su actitud reaccionaria no intenta persuadir ni convencer sino

invitar a dudar por un momento, a pensar, a desconfiar un poco o mucho de lo

social, cultural y políticamente aceptado -concretamente de la modernidad y

cuatro de sus hijos: la democracia, el liberalismo, el capitalismo y la

izquierda-, a ver las cosas de otra manera por un instante y ver qué pasa. Si

Gómez Dávila hubiese pretendido otra cosa se habría dedicado, por ejemplo, a la

política. Y se cuenta que además nunca quiso aceptar ningún cargo público. Era

conservador, católico tradicional, un defensor del catolicismo anterior al

Concilio Vaticano II, de las lenguas muertas como el latín y el griego antiguo,

del feudalismo, de la aristocracia, un romántico que no creía en revoluciones

(ni políticas, ni industriales, ni tecnológicas, ni sociales) como tampoco en

el Estado Social de Derecho, que consideraba irreversible y abrumadoramente

creciente la decadencia de Occidente a partir de la revolución industrial,

absolutamente fatal para la humanidad según él en tanto empezó a destruir la

naturaleza homo humana y la civilización; un moralista, claro está. Pero todo

lo que acabo de decir es poco y sin duda no le hace justicia a la magnitud y

dimensión de su pensamiento.

|

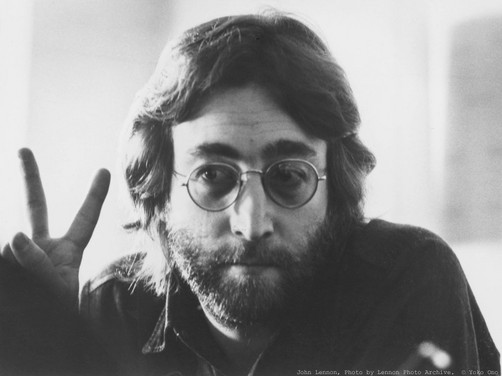

| Nicolás Gómez Dávila D.R. En: http://www.rfi.fr/actues/articles/086/article_3473.asp |

¿Qué era para el pensador

bogotano el mundo moderno? Lo menos que uno podría pensar es que lo veía como

un conjunto de esquizofrenias que estaban acabando con el mundo natural del

cual somos parte. Aunque Gómez Dávila pudiera considerar aberrante la marcada

separación que la cultura hacía de lo humano y lo natural, sus reflexiones y

ataques se dirigían a las culturas modernas que parió la revolución industrial,

las esquizofrenias con pretensiones globales. Por ello le repugnaba cualquier

tipo de colectivización que se impulsara desde la izquierda o la derecha porque

veía en ellas la disolución del individuo, por un lado, y la degradación

natural, social y política de las clases en beneficio de un dominio estatal o

privado claramente laico y despiadadamente perverso, por otro. El liberalismo

le parecía desbocado, permisivo, vulgar, propagador de la más vil noción de

libertad. El capitalismo, absolutamente complaciente con la codicia y la

competencia a todo nivel y a cualquier precio, y por eso mismo incapaz de

ponerle límites a la más vergonzosa acumulación de objetos, bienes y servidumbres

y a la paulatina aniquilación de la naturaleza. El comunismo, otra forma

desnaturalizante de uniformar y enajenar a los individuos y a las clases

sociales, otro repartidor de miseria por la vía del igualitarismo y el

progresismo, dos enfermedades (por decir lo menos) de la democracia, ese invento

griego ensayado a gran escala en el XIX, globalizado y completamente envilecido

en el XX. Los medios de comunicación modernos, la peor manera de banalizar,

controlar y vulgarizar la vida de las personas. En fin. Gómez Dávila

seguramente no veía televisión, no iba al cine ni al teatro, no hacía nada que

le quitara tiempo para leer y escribir, tenía una biblioteca que envidiaría

cualquier universidad del mundo (adquirida después de su muerte por la

Biblioteca Luis Ángel Arango), salía muy poco de su casa. Se cuenta que, si

acaso, lo hacía dos veces por semana para ir al centro de Bogotá y pasarle

revista a un almacén de telas del que era propietario o asistir a una junta

bancaria, según recuerda su amigo Mario Laserna.

No comparto todas sus ideas

pero sí muchas de ellas. En otras me quedo con la duda. Lo interesante es

coincidir en muchas cosas con alguien que piensa y escribe desde un horizonte

ideológico y vital opuesto al de uno. Las valoraciones que he encontrado de su

obra son muy variadas: un filósofo, un pensador comparable con Nietzsche, por

ejemplo; un moralista equiparable a La Rochefoucauld o Baltasar Gracián; un

admirable ensayista; un literato que descolló en el género del aforismo; un intelectual

que escribía libros de opiniones. Por ahí leí que a alguien le parecía un autor

de frases de coctel y a un periodista cultural le oí decir que lo consideraba

“el primer twitero”, habida cuenta de que los escolios de don Nicolás circulan

ahora por redes sociales virtuales. Justamente por todo lo que pueden suscitar

sus ideas, quisiera compartir con ustedes esta pequeña selección de aforismos

que me he permitido hacer de su último libro publicado en vida, Sucesivos escolios a un texto implícito,

que acaso pudiera ser una síntesis de su pensamiento. Una pequeñísima muestra

de un pensamiento extenso que resulta placentero asediar, como en una agradable y confrontante tertulia.

- La ciencia enriquece la

inteligencia; la literatura enriquece la personalidad entera.

- Comunicación o expresión no

son fines, sino medios, de la obra de arte.

- La historia de estas naciones

es poco interesante: historia de segunda mano. Nada original se ha visto aquí;

nada tampoco tuvo aquí su mayor brillo.

- La verosimilitud es la

tentación en que más fácilmente cae el historiador aficionado.

- El escritor que no se empeña

en convencernos nos hace perder menos tiempo, y a veces nos convence.

- No vale la pena escribir lo

que no comienza pareciéndole falso al lector.

- El que no duda del valor de

su causa no necesita que su causa gane. El valor de su causa es su triunfo.

- Sólo lo inesperado satisface

plenamente.

- La ley es el método más fácil

de ejercer la tiranía.

- La conciencia individual es

la piedra de escándalo del idealismo metafísico.

- La existencia de la obra de

arte demuestra que el mundo tiene significado. Aun cuando no diga cuál.

- Nada le es tan funesto al

arte como el entusiasmo del público.

- La fealdad del actual paisaje

urbano acusa más al alma moderna que al urbanismo contemporáneo.

- Del que se dice que “pertenece

a su tiempo” sólo se está diciendo que coincide con el mayor número de tontos

en ese momento.

- La atomización de la sociedad

deriva de la organización moderna del trabajo: donde nadie sabe exactamente

para quién trabaja, ni quién trabaja para él.

- La permanente posibilidad de

iniciar series causales es lo que llamamos persona.

- A pesar de su retórica

rebelde el artista contemporáneo se reconcilió con el siglo. El arte moderno se

vende porque el artista se vendió.

- Una mayor capacidad de matar

es el criterio de “progreso” entre dos pueblos o dos épocas.

- El reaccionario no es un

pensador excéntrico, sino un pensador insobornable.

- La raíz del pensamiento

reaccionario no es la desconfianza en la razón, sino la desconfianza en la

voluntad.

- Frente a las diversas

“culturas” hay dos actitudes simétricamente erróneas: no admitir sino un solo

patrón cultural: conceder a todos los patrones idéntico rango. Ni el

imperialismo petulante del historiador europeo de ayer; ni el relativismo

vergonzante del actual.

- El mundo es menos creación de

la técnica que de la codicia.

- No calumniar al poder, pero

desconfiar de él profundamente, es lo característico del reaccionario.

- La obra de arte no es

previsible. Tiene que realizarse para demostrar su posibilidad.

- Se empezó llamando

democráticas las instituciones liberales, y se concluyó llamando liberales las

servidumbres democráticas.

- La vida es un combate

cotidiano contra la estupidez propia.

- Tratar las cosas con realismo implica cierta bajeza de alma.

- Ideario del hombre moderno:

comprar el mayor número de objetos; hacer el mayor número de viajes; copular el

mayor número de veces.

- Cuidémonos de llamar “aceptar

la vida” aceptar sin resistencia lo que degrada.

- La mentalidad moderna es hija

del orgullo humano inflado por la propaganda comercial.

- La civilización es episodio

que nace con la revolución neolítica y muere con la revolución industrial.

- La vocación auténtica se

vuelve indiferente a su fracaso o a su éxito.

- El espectáculo de un fracaso

es tal vez menos melancólico que el de un triunfo.

- No todos los vencidos son

decentes, pero todos los decentes resultan vencidos.

- La vida escribe sus mejores

textos en apéndices y márgenes.

- Un tacto inteligente puede hacer

culminar en perfección del gusto la austeridad que la pobreza impone.

- Sólo es transparente el

diálogo entre dos solitarios.

- Ante el marxismo hay dos

actitudes igualmente erróneas: desdeñar lo que enseña, creer lo que promete.

- Lo verdaderamente original no

es planta salvaje, sino astuto injerto.

- La sociedad moderna no

aventaja las sociedades pretéritas sino en dos cosas: la vulgaridad y la

técnica.

- Hay lectores que los libros

adoptan y lectores que rechazan.

- La historia del “progreso” es

el relato de cómo la humanidad se complica inútilmente la vida.

- La sociedad moderna trabaja

afanosamente para poner la vulgaridad al alcance de todos.

- El moderno cree vivir en un

pluralismo de opiniones, cuando lo que hoy impera es una unanimidad asfixiante.

- El gesto, más que el verbo,

es el verdadero transmisor de las tradiciones.

- El hedonista inteligente se

complace ante todo en la felicidad de los que ama.

- Una educación sin humanidades

prepara sólo para los oficios serviles.

- Lo técnicamente perfecto es

siempre mezquino.

(El siguiente me parece una

verdadera gema)

- La “Naturaleza” fue

descubrimiento pre-romántico que el romanticismo propagó, y que la tecnología

está matando en nuestros días.

- El problema de la creciente

inflación económica sería soluble, si la mentalidad moderna no opusiera una

resistencia invencible a cualquier intento de restringir la codicia humana.

- Toda mitología es en cierta

manera cierta, mientras que toda filosofía es en cierta manera falsa.

- Escribir es muchas veces

ineludible; publicar es casi siempre impúdico.

- Madurar es comprender que no

comprendimos lo que habíamos creído comprender.

- El tan decantado “dominio del

hombre sobre la naturaleza” resultó ser meramente una inmensa capacidad

homicida.

- La tecnificación moderna de

la agricultura destruyó la sociedad agraria. Transformó una manera de vivir en

un simple método de medrar.

- La urbe moderna no es una

ciudad, es una enfermedad.

- Pretender que sabe más de lo

que sabe es lo que hace insoportable con frecuencia al discurso religioso.

- Las verdades no son

relativas. Lo relativo son las opiniones sobre la verdad.

- El individualismo hoy es la

única defensa que nos queda contra el colectivismo engendrado por el

individualismo de ayer.

- Ser reaccionario es haber

comprendido que no se puede demostrar, ni convencer, sino invitar.

Bibliografía:

Sucesivos escolios a un texto implícito, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, serie “La Granada

Entreabierta”, vol. 60, 1992.