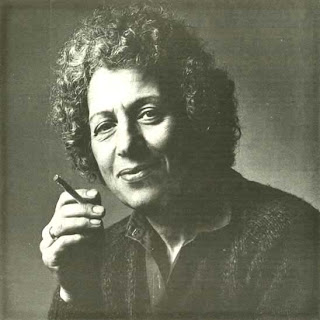

Bolaño en Guayaquil, durante su viaje por Suramérica

Primero, el viaje a Chile. Roberto

Bolaño tenía intenciones de quedarse a vivir en Chile cuando emprendió en 1973

lo que yo llamo el periplo del Che al revés (de México hasta el cono sur),

aunque finalmente también realizaría el viaje de sur a norte para continuar con

su vida en México por obvias razones: el golpe de estado de Pinochet y la

instauración de su régimen del terror, la detención de que fue objeto el propio

Bolaño cuando viajaba de Santiago a Concepción, lo cercana que sintió la muerte

aquella vez. Entonces, para el futuro poeta cofundador del infrarrealismo,

resultaba una necesidad de supervivencia decirle adiós a Chile y regresar al

caótico pero vital DF mexicano. Volvería a su país una sola vez, veinticinco

años después.

Segundo, el mito Bolaño. Desde

la prematura muerte de Roberto Bolaño el 14 de julio de 2003, y aun antes de su

deceso, empezó a construirse lo que en el mundo literario se dio en llamar el

mito Bolaño. En 1998 un escritor chileno radicado en España sale

definitivamente del anonimato tras ganar el Premio Herralde de novela, el que

entrega la editorial española Anagrama, y el Premio Rómulo Gallegos, el más

importante de la narrativa en Latinoamérica, con Los detectives salvajes, considerada hoy por la crítica

especializada como una de las novelas imprescindibles de la literatura

hispanoamericana del siglo veinte: una novela mítica como Pedro Páramo, Rayuela o Cien años de soledad. Desde entonces

Bolaño empieza a ser traducido a muchas lenguas, a volverse un fenómeno

editorial, de fieles lectores (especialmente jóvenes), de ríos de tinta y

resonancia en los medios en torno a la obra y vida de un escritor que no se

veía desde los años del boom latinoamericano. Bolaño no para de escribir hasta

su muerte, lo hace compulsivamente, y sus libros anteriores y posteriores a Los detectives salvajes empiezan a

leerse vorazmente. Y todo lo que logró escribir se vuelve hoy materia de

publicación, crítica, lectura y estudio. Y su propia vida resulta tan atrayente

como su obra porque está volcada en ésta. Porque los límites entre lo real y lo

ficcional son tenuemente magistrales. Porque Roberto hizo de su vida literatura,

la principal materia de sus invenciones. Su muerte, acaecida en la plenitud de

su creatividad, cuando aun no finalizaba la escritura de su impresionante

novela 2666, a pocos años de haberse

convertido en una celebridad literaria mundial, que él no se tomaba para nada

en serio, no le puso punto final a una obra que ha seguido diseminándose en

publicaciones póstumas.

Tercero, la enfermedad. A comienzos

de los noventa Bolaño supo que padecía una enfermedad hepática que con el

correr de los años se volvió crónica y, finalmente, provocó su muerte. Un

trasplante de hígado pudo salvarle la vida, pero ello no fue posible durante

los días que estuvo hospitalizado porque la solicitud de un donante ya se hizo

tardíamente. Bolaño escribió un ensayo titulado Literatura+ Enfermedad=Enfermedad, dedicado al médico que lo venía

tratando desde 1993, y que fue incluido en uno de sus libros póstumos, El gaucho insufrible. Es probable que

Bolaño se cansara de ingerir tantos medicamentos y descuidara su estado de

salud en sus últimos años, abocado como estaba a escribir y leer con absoluta

entrega. Uno de los personajes de Los

detectives salvajes, un periodista argentino residente en París que conoce

a Arturo Belano (el alter ego de Bolaño) en África, habla de las enfermedades

que éste padecía (colédoco esclerosado, colon ulcerado…), de las dificultades

para conseguir sus medicamentos en aquellos países africanos durante sus largas

estadías como corresponsal de guerra, de cómo, por solicitud del propio Belano,

le mandaba los medicamentos que le hicieran falta desde París. En fin. Bolaño

sabía que la enfermedad podía llevarlo a la tumba. Y vivió con esa certidumbre,

escribiendo tanto y de tal modo por lo menos durante sus últimos diez años como

nunca antes lo había hecho. Pero no es que Bolaño se estuviera sacrificando así

por sus lectores (los que tenía y los del futuro). En cambio, lo que sí me parece

es que había en él una voluntad, necesidad y urgencia inquebrantables de

escritura. Que es una forma de vivir hasta el último aliento.

Imagen:

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Roberto.Bolano/Enlaces.html

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Roberto.Bolano/Enlaces.html

Cuarto, el humor. Personalmente

me fascina y me divierte, por supuesto, el humor que maneja Bolaño. En sus

obras, en las pocas entrevistas que dio, en ciertas anécdotas de su vida. Un

humor cínico (me refiero más al cinismo filosófico) e irónico. Un humor

inteligente y creativo. Pienso en lo que hermana a Bolaño con los Hermanos

Marx, Woody Allen, Fontanarrosa y Les Luthiers. Por ejemplo en lo que va de los

compositores inventados por estos últimos, sobre todo su Johann Sebastian

Mastropiero, a quien le atribuyen prácticamente la mitad de sus obras, a los

escritores de La literatura nazi en

América, Los detectives salvajes o

el argentino de El último viaje de Álvaro Rousselot. O, en suma, a Arturo Belano. Artistas

de la calle o de escuela, como Mastropiero, que a menudo fracasan y además no

les preocupa hacerlo, o que vuelcan su fracaso en placer y celebración. Ignoro

si Bolaño escuchaba a Les Luthiers, pero de alguna manera lo que estos han

hecho en la música y la escena Bolaño lo hizo en su literatura. Representar un

tipo particular de antihéroes con un imaginativo y caricaturesco sentido del

humor. Influencia o coincidencia.

Quinto, vida + literatura = una

literatura vivida. Para Bolaño era imprescindible leer siempre, acaso por

encima de escribir. Eso le permitía vivir, sentirse vivo. Podía faltar todo,

menos los libros. Vivir, leer y escribir han de ser actividades, y actitudes,

paralelas. Vivir para leer y escribir. Cuando se lee a Bolaño se descubre a

alguien que vivió intensamente, que amaba la vida, que supo hacer de su vida

una perpetua obra de arte. Que amaba los juegos (era un aficionado a los juegos

de estrategia, por ejemplo) y los laberintos, que sabía que la literatura, como

todo arte, tiene que ser un juego. Que no temía perderse en los laberintos que

inventaba o en los cotidianos y mundanos. Pero atención: Bolaño reconocía la delgada

línea que separa al escritor del canalla en que frecuentemente se puede tornar

o al canalla que se puede ocultar en la figura del literato. Porque a pesar de

todas las cosas nobles y altruistas que se adjudican a los escritores, y a los

artistas en general, el oficio está lleno de canallas. Bolaño se cuidaba de no

ser uno de ellos habida cuenta de lo fácil que es envilecerse, caer en el

autoelogio constante, en la nula autocrítica, en la mitomanía personal, en la

vanidad, en las emociones dañinas. Y eso no tiene que ver con el mucho, mediano

o escaso talento que pueda tener un escritor. Un vivir literario no es vivir a

costa de la literatura, a cualquier precio. Bolaño supo ser humilde y no

tomarse en serio lo de la fama y el éxito.

Junto a su esposa Carolina López

Y sexto, la posteridad.

Bolaño escribió tal vez la última obra maestra de la literatura latinoamericana

y mundial del siglo veinte, que a lo mejor es también la última del segundo

milenio: Los detectives salvajes. Una

fascinante, ambiciosa, postmoderna y tragicómica saga que pone a unos poetas

anarquistas a hablar de poesía, a buscarla y a vivirla. Un retorno a la novela

total, en la que todo puede caber, y un adiós a la novela decimonónica que él

mismo Bolaño decía que ya estaba acabada aunque seguiría escribiéndose por

mucho tiempo más. Tal vez esto explique que los lectores jóvenes gusten más de

la literatura de Bolaño que de, por ejemplo, la de Víctor Hugo. Que se

identifiquen más con un Arturo Belano que con un Jean Valjean. Y sin lugar a dudas

Bolaño escribió la primera obra maestra del siglo veintiuno y del nuevo

milenio, 2666, que él quería que se

publicara por volúmenes en vista de la enorme extensión que estaba alcanzando (la

novela sobrepasa las mil páginas) y de la posibilidad de morir antes de

terminarla. Pero se publicó en un solo volumen. Una obra en la que se fue su

vida, cuya lectura siempre nos deparará, entre muchas otras cosas, la incógnita

de cómo la habría concluido. O en la que cada cual tendrá que inventarse su

propio y provisional final.