Para empezar: los Beatles no sólo

marcaron el convulsionado y revolucionario decenio de los sesenta; también

dejaron su impronta en millones de individuos alrededor del mundo que seguimos

disfrutando su música. Pienso, eso sí, que el aspecto menos interesante sobre

la banda británica es, precisamente, la imagen que construyó la sociedad de

consumo, esto es, la de un fenómeno de masas que tras medio siglo de éxito

ininterrumpido como industria cultural forjada sobre un artista, se sigue reproduciendo y vendiendo exitosamente como

marca. Sin embargo, algo especial ha de tener el sonido y la imagen del mítico

cuarteto para seguir siendo uno de los principales productos de exportación del

Reino Unido y una de las figuras más difundidas por los medios masivos de

comunicación, amén de las giras multitudinarias que Paul McCartney aun realiza

por el mundo, haciendo de él el ex Beatle que más ha hecho perdurar en escena,

y fuera de ella también, aquello que se dio en llamar, desde hace 50 años, Beatlemanía. En cambio creo que lo

más interesante es la raíz misma del nombre del grupo y lo que ella trae

aparejado: el beat[1]

y no beet de beetle (escarabajo,

en inglés), algo que, aunque suene igual, sólo se le podía ocurrir a un músico

intelectual como John Lennon, amante -y practicante- de las artes plásticas y

la poesía desde su adolescencia; y conocedor de un grupo de literatos rebeldes

estadounidenses que se autodenominara Generación Beat, conformado fundamentalmente

por el poeta Allen Ginsberg y los novelistas Jack

Kerouac (quien usó por primera vez la expresión Beat Generation) y William S. Burroughs.

Un referente importante de un movimiento estético y social muy amplio,

internacional y diverso que, a su vez, ha sido denominado Contracultura, en el cual

caben tantas voces y expresiones que se hace difícil delimitarlo y

contextualizarlo apropiadamente: mientras hay cierto consenso en ubicar su

inicio a partir de los anteriores autores que surgen en los cincuenta en los

EE.UU, pienso que las vanguardias artísticas europeas de las primeras décadas

del siglo veinte -futurismo, dadaísmo, expresionismo, surrealismo…- pueden ser

consideradas como precursoras del movimiento que alcanzó su más conocida cota

de expresión en los sesenta, particularmente en EE.UU. El DRAE define así la contracultura: “Movimiento

social surgido en los Estados Unidos de América en la década de 1960,

especialmente entre los jóvenes, que rechaza los valores sociales y modos de

vida establecidos. || 2. Conjunto de valores que

caracterizan a este movimiento y, por ext., a otras actitudes de oposición al

sistema de vida vigente”.[2]

Jack Kerouac

Aunque mayormente francesas,

italianas y alemanas, las vanguardias también encontraron eco en España y

América Latina (sobre todo en Argentina, Brasil, Chile y México). Dos hechos

claves para entenderlas serían el Manifiesto Futurista del poeta Filippo Marinetti

de 1909, punto de partida del anarquista movimiento futurista, que repercutiría

también en otras expresiones artísticas y que, por desgracia, sería malamente

apropiado por el fascismo; y el célebre urinario que exhibiera Marcel Duchamp

en 1916, su primer ready-made, que

haría volar en pedazos la idea que hasta entonces se tenía de arte: ¿Qué es lo

que determina que un objeto sea considerado una obra de arte? ¿La complicidad

del museo, el artista y el público? ¿Una arbitrariedad? ¿La propia decisión del

artista? La actitud de Duchamp era abiertamente contracultural en tanto se

valía de la propia red institucional para denunciar lo arbitrario del hecho

artístico: la obra de arte es una construcción social y en esa medida su

valoración es relativa. No lo que para muchos es artístico lo es también para

todos; a muchos no les puede decir absolutamente nada.

Los caligramas de Apollinaire,

Huidobro y Girondo, entre otros, expresaban que la poesía puede ser también un

hecho visual o que la visualidad ha de encarnarse deliberadamente en la

construcción poética; o, en último caso quizá, que no tendría que haber un

divorcio entre poesía y plástica. Muchas veladas futuristas y dadaístas, por

otra parte, fueron aun más lejos al emplear distintos medios y expresiones:

proyecciones cinematográficas, lecturas de poemas, drama, music-hall, circo… El

arte como una acción y experiencia viva y compartida con el público, un

preludio del happening y el performance que se desplegarán ya en los cincuenta

y sesenta en los EE.UU. de la mano de artistas provenientes de distintas

disciplinas: John Cage, Merce Cunningham, A. Kaprow, Richard Schechner y muchos

más. “¿Cómo podía el arte destruir las actuales condiciones sociales y

propiciar así un cambio? Destruyéndose a sí mismo”.[3]Desde

esta perspectiva, lo más contracultural en el arte sería, como Cage lo

reclamaba, su legítima y radical aspiración de encontrarse con la vida “y la

vida es básicamente no-intencional, el arte debe practicar la

no-intencionalidad”.[4]Cosa

distinta serán los efectos individuales, sociales y estéticos que la

experiencia artística pueda generar.

En cuanto al movimiento y la

actitud contracultural, ¿qué es lo que se puede apreciar en estas

manifestaciones que recurren al arte como una forma de celebrar la vida? Un

rechazo y cuestionamiento profundos de las normas culturales impuestas y

aceptadas en las sociedades occidentales en muchos campos, siendo el arte uno

de ellos; una oposición a lo institucional, lo políticamente correcto, lo

socialmente establecido… al poder. Por algo la Contracultura, como movimiento,

aparece en los EE.UU, paradigma del desarrollo, la modernidad, la sociedad del

bienestar y el consumo, el american dream,

el supuesto modelo de vida y sociedad a seguir. En los cincuenta -período de

posguerra y guerra fría, y de la cacería de brujas desatada en EE.UU. contra

toda sospecha y sospechoso de comunismo-, la sociedad estadounidense empieza a

verse agitada por los embrionarios movimientos sociales que conducirán al

amplio y radical de los derechos civiles: el acto de Rosa Parks de no ceder su

asiento en un bus a un hombre blanco, en 1955, desafía todo un sistema -y

cultura- de racismo y exclusión, desencadenando así las primeras protestas en

esa dirección. En fin, todo está listo para que en los sesenta estalle el

movimiento contracultural tomando como centro EE.UU. pero extendiéndose por

todo el mundo. La protesta social adquiere un carácter global y se expresará en

muchos órdenes y a través de distintas formas. He dicho que el arte fue uno de

ellos y en los sesenta será tal vez el terreno que mejor la canalice. Los

jóvenes asumen un protagonismo que nunca habían tenido. Sin duda son las

figuras más visibles de la lucha social, protestarán y se rebelarán contra todo

lo impuesto por la cultura hegemónica: la familia, el belicismo, el orden

histórico, el consumismo, el autoritarismo, el poder gubernamental (y todas las

expresiones grandes y pequeñas de poder); frente al reino de la urbe volverán

la mirada al campo, a lo natural y darán lugar a posteriores movimientos

ecologistas; ante la sexualidad reproductiva: la píldora y otras prácticas de

no procreación; ante el matrimonio, el amor libre; ante la inserción laboral,

el automatismo, la competencia feroz, el consumismo y la degradación urbana, un

retorno a la vida comunitaria cuya concreción más visible eran las comunas

hippies, tan defenestradas por el poder. De otro lado están otros movimientos

sociales que empiezan a desarrollarse al abrigo de la batalla contracultural,

como los de género (más conocidos como feministas) o de la causa homosexual que

adquirirán un mayor protagonismo a partir de la década siguiente. Entonces, la

Contracultura es algo más dinámico, duradero y vigente de lo que podría

pensarse, pese a que el término esté hoy en desuso.

Rosa Parks

Para retomar la cuestión

inicialmente planteada en torno a los Beatles y su papel en la evolución

contracultural, me parece que en un primer momento el grupo estaba

debatiéndose, si se quiere, entre aquella imagen comercial y de buenos jóvenes,

tímidamente rebelde, y otra que resultara socialmente provocadora, irreverente

y comprometida con los tiempos de cambio que se vivían. En ese sentido, los

Rolling Stones, sus amigos y competidores, sí proyectaban abiertamente ese

ímpetu juvenil que el mundo descubría o que se develaba ante el mundo, sin

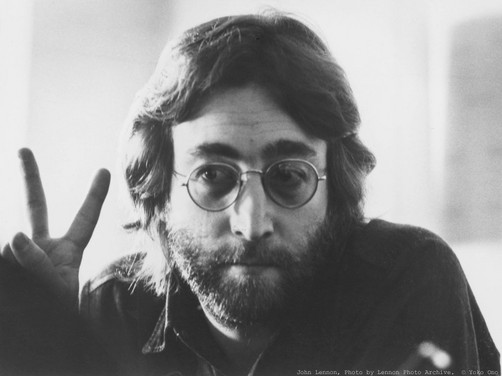

evidentes ambivalencias en su caso. John Lennon, en todo caso, sí parecía estar

dispuesto a cruzar los límites y arriesgar la imagen de su grupo: sabía que el

naciente rock era un arma política y denodadamente contracultural. Sus

composiciones empezaron a cambiar desde 1965, acercándose más a la canción de

autor que esgrimían otros artistas como Bob Dylan. Ya para entonces había

publicado dos libros de prosa, poemas y dibujos: In his own write y A Spaniard

in the Works. El 66 sería un año clave en el cambio de postura políticamente

correcta de la banda: Lennon había declarado que eran más famosos que

Jesucristo, provocando un escándalo y repudio principalmente en EE.UU. Citado

fuera de contexto, el polémico Beatle había querido plantear que el rock, y no

solo su grupo, se estaba convirtiendo en algo más importante para la gente,

especialmente para los jóvenes, que, por ejemplo, la religión; y en el caso

occidental, que el cristianismo. No fue siquiera una declaración pública sino filtrada

a la prensa, y tomada por sectores y grupos ultra conservadores estadounidenses

(como el Ku Klux Klan) como una declaración de guerra. El año siguiente fue

crucial, tanto a nivel musical como individual y político: es el año del

legendario Sgt. Pepper´s lonely hearts

club band, ponderado generalmente como su obra maestra y, lo que es aun más

discutible, como el mejor álbum pop-rock de todos los tiempos. El disco ya es

contracultural desde su ingeniosa carátula, que muestra al cuarteto rodeado de muchas

figuras de personajes célebres, incluyendo la suya propia en efigies de cera.

Ahí resulta claro el cambio y la evolución del grupo, de la imagen masiva que

los muestra con traje y corbata a otra menos convencional, la de un alter ego

(la Banda del Sargento Pepper) que es asimismo la de unos jóvenes músicos que

se abren definitivamente a los vientos contraculturales. El barroquismo del

álbum, sin embargo, se vio un tanto empañado por la absurda decisión de la BBC

de prohibir dos de sus canciones, Lucy in

the sky with diamonds y A day in the

life -en mi opinión la mejor pieza del álbum-: la primera por considerarla

una apología al ácido lisérgico (LSD) debido a las letras iniciales de los

sustantivos del título; y la segunda porque uno de sus versos (I’d love to turn you on) fue

interpretado como alusión al consumo del polémico ácido, que sería defendido y

recomendado por el polémico psicólogo estadounidense Timothy Leary; ambos temas

compuestos por Lennon, salvo un estribillo de McCartney en el segundo. Por otro

lado está el interés de George Harrison, guitarrista del grupo, por músicas y

filosofías de la India, evidente ya en esta obra con su magnífica Within you, without you, estableciendo

así un auténtico diálogo intercultural, presente ya en la Generación Beat y su

inclinación por el budismo zen; y que en cualquier caso sería una forma de

acercar a Oriente y Occidente de un modo espiritual, natural y cultural, antes

de que lo hiciera la política en lo ideológico y lo económico.

John Lennon

Sin embargo, lo más

contracultural del grupo, y específicamente de Lennon, estaba aún por llegar. En

1968 -año del asesinato de Luther King y Bobby Kennedy, de la resistencia checoeslovaca

a la invasión soviética, de la revuelta de Mayo en París, de la masacre de

estudiantes en México- Lennon escribe Revolution,

la primera de una serie de canciones más políticas y comprometidas, a la que

seguirán en su etapa post-Beatle Give

peace a chance, Power to the people,

Imagine -su más famosa composición

como solista- y Working class hero,

entre otras. Su casamiento con Yoko Ono, por entonces una artista de

vanguardia, ya resultaba un hecho contracultural: se esperaba ver a un inglés

afamado unido a una occidental, preferentemente inglesa, mas ese no era el caso

de un heterodoxo como Lennon. Admiradoras suyas le gritaban que Yoko era

horrible y cosas por el estilo. Lennon había pasado a ser una especie de

traidor al Imperio Británico, a su cultura, pero su unión conyugal con Ono en

1969 fue determinante del activismo que ambos desplegarían a partir de

entonces. Con el propósito claro de promover la paz y, en consecuencia,

protestar contra la guerra en general y específicamente contra la de Vietnam,

realizaron performances en hoteles de Europa y Canadá: el Bed-In for Peace en Amsterdam y Toronto, y el Baggism en Viena. En el primero permanecían en cama (encamados:

bed-in) durante una semana dentro de su habitación, dando conferencias de

prensa y explicando que ésa era su forma de manifestarse a favor de la paz y en

contra de la violencia; en el baggism hacían

lo mismo pero metidos en grandes bolsas de color marrón, ocultando

completamente sus cuerpos. Ese mismo año Lennon devolvió la medalla de la Orden

del Imperio Británico que la reina Isabel II le había entregado a cada Beatle en

el 65: renunciaba a ser un miembro oficial y condecorado del Imperio, otro

motivo más para considerarle un traidor. Tanto él como Harrison habían sido,

además, acusados de posesión ilegal de sustancias psicoactivas. Luego vendría

la presencia de los Lennon en marchas anti-bélicas, su amistad y solidaridad

con miembros de la Nueva Izquierda Americana, con el activista afro Bobby

Seale, uno de los fundadores de las Panteras Negras, y con otros personajes de

la Contracultura estadounidense, la negación de la visa de residencia en EE.UU.

-desde un comienzo Lennon fue considerado extraoficialmente persona non grata por el gobierno-, su

larga lucha para obtenerla -finalmente en 1977-, y el controvertido asesinato perpetrado

por un presunto admirador suyo en Nueva York, en 1980. Se ha llegado a plantear

que en realidad fue un crimen político. La propia Yoko Ono deslizaba esa

opinión en el documental Estados Unidos

contra John Lennon.

Podría pensarse que el final de

la Contracultura ya parecía anunciarse con la muerte de Jack Kerouac en 1969 o

de grandes personalidades del rock como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison al poco tiempo. Y

que la del propio Lennon habría sido su definitivo certificado de defunción.

No: eso sería considerar que los ideales de cambio, evolución, libertad, individualidad,

tolerancia, paz y amor habrían sido abandonados desde entonces. La

Contracultura siguió viva, eclipsada quizá por la feroz arremetida conservadora

y neoliberal de los ochenta y noventa. Pero, ha tenido y tiene sus herederos en

todas partes. Cuando se realizan las diversas, pacíficas y creativas acciones

colectivas que promueven los derechos de las minorías y las mayorías, y también

las individualidades, por ejemplo, ahí está el sello contracultural. La

imaginación nunca llegó al poder,[5]

como quería el Mayo Francés del 68, pero sigue resistiendo, justamente, las

distintas formas de poder. La imaginación se sigue tomando las calles, los

muros, las galerías de arte, los teatros, las redes sociales públicas y

virtuales, las tribunas, las plazas, los libros. El beat

de la Contracultura aun sigue latiendo con fuerza en el siglo veintiuno.

[1] Beat

es una palabra con numerosas acepciones. Aquí me inclino por la de latido.

[2] Microsoft® Encarta® 2009. Microsoft

Corporation.

[3] José

A. Sánchez, Dramaturgias de la imagen, Cuenca, Ediciones de la Universidad de

Castilla-La Mancha, 2ª. ed., 1999.

[4] Ibíd.,

p. 112.

[5] “La

imaginación al poder” era uno de los lemas de la revuelta parisina de 1968.